文物里的红色故事——担架

百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚。2021年是中国共产党百年华诞,为隆重庆祝、充分宣传展示建党百年光辉历程、伟大成就,进一步凝聚人心、鼓舞士气,引导全系师生把爱国情、报国志融入伟大斗争,促进学校事业又好又快发展。根据上级有关精神,结合我系实际,特开展“学好党史 ,讲好故事——传承文物里的红色精神,青春奋进献礼建党”百年系列活动。本期将为大家推出第一期“文物里的红色故事”,让我们一同通过文物来缅怀我们的钢铁战士和英雄前辈!

担架见证钢铁战士

在辽宁丹东抗美援朝纪念馆,有一件特殊的文物。它长300厘米、宽67厘米,由几根原木和草绳组成,长方形的木头骨架之间,部分草绳已经破损断裂。这样一件简陋到让人猜不出用途的文物,就是抗美援朝战争中担架队用于运送伤员的担架。

在伟大的抗美援期、保家卫国战争中,有一支英雄的担架队,他们冒着敌人的炮火,抬着担架,穿梭在硝烟弥漫的战场上。在这支队伍中,有一位特殊的战斗英雄,叫宁儒贤。

“死也要死在前线”

宁儒贤生于阜新蒙古族自治县伊马图乡自然屯村,1947年家乡解放后,他当了村武装队长,1948年光荣入党,1949年代任村党支部书记。1950年11月,美帝国主义发动了侵朝战争,战火烧过了鸭绿江,党中央向全国人民发了“抗美援朝,保家卫图”的号召,宁儒贤在区上开完动员会回到家,把“参加抗美援朝,过江当担架队员”的想法与母亲说了。她支持儿子:“儒贤,你放心地去吧,你的两个孩子妈一定给你带好(当时,宁儒贤妻子已去世)。”

11月末,宁儒贤告别了母亲,跟随阜新县十二区(知足山)担架队,在一片欢送声中离开了村子,到务欢池区大营子村集训。集训结束时,部队首长作战前动员:“过了江就不太平了,都有随时牺牲的危险,头顶上是敌人的飞机,还一个劲地往下扔炸弹;脚底下是敌人埋的地雷,一不小心,就炸飞上天;饿了,只能吃一块饼干;渴了,就只能抓把雪;困了就躺在壕沟里。。 . . . ”

宁儒贤坚定地表态:“我报名时就想好了,死也要死在前线。”

顽强拼搏战友情

据宁儒贤回忆,有一次他们突破重重封锁,把伤员们抬到一间被敌机炸坏了的房屋里休息。其中有一位脸色憔悴的女战士,双眼紧闭,左腿用夹板夹着,已被鲜血染红,但她没有叫过一声。

宁儒贤和同志们帮她清洗伤口,翻身,换下脏衣服,悉心照顾她。女伤员很感动,告诉宁儒贤自己叫黄起荣,今年19岁,是在学校参加志愿军的,随部队前进时踩上地雷炸坏了一条腿。宁儒贤打心眼里敬佩这位女战士,专程把她护送到了义川兵站。临上车时,她紧紧握住宁儒贤的手说:“我还要回来,咱们战场上见。”

“当时很多战士都像黄起荣这样,轻伤不下火线,受伤了也要坚持战斗。无数勇士身负重伤后从血泊中爬起来继续冲向敌人,甚至用自己的身体挡住敌人的枪口,即使战斗到只剩一人一枪,仍然坚守阵地,顽强地同敌人血战到底。这样的故事说上几天几夜都说不完。冰雕连小战士宋阿毛和他的战友就是典型代表。

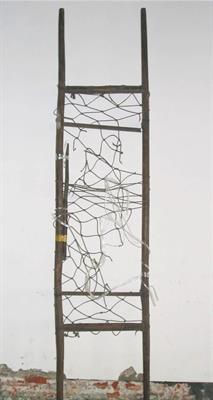

图为抗美援朝担架队运送伤员的情景

(抗美援朝纪念馆供图)

江心抢夺战

战事瞬息万变,部队由阵地战转入穿插进攻,走小路,爬高山,攻下一个山头、一个阵地继续前进,担架队必须跟上。这次,宁儒贤他们又从火线上抢下3名伤员,爬大山、绕小道送往兵站。天黑,下着雨的路更滑,步步是稀泥,炮弹还不断地在身前身后落下来。地面到处是密密麻麻的弹坑,担架队每过一个弹坑,每绕一个坑沿,担架都晃动得厉害。一名伤员看到担架员累得满头大汗,满身泥水,心疼地说:“你们不要管我们了,赶快走吧。”宁儒贤坚定地说:“我的好同志,你们不要担心,再危险我们也要把你们送到兵站去!”伤员们过意不去,又说:“同志,你们太累了,不要急,慢慢走吧。”过了封锁线,便是一座山,又高又陡,抬着伤员往山上走,一个不小心,伤员就会从担架上“轱辘”下来。

于是宁儒贤把担架带挎到脖子上,两手拄地跪着走,后边的人站着走,这样担架才能平稳,但每碰到尖硬的石头,硌得他直咬牙,双膝被鲜血染红。可他只有一个念头,救伤员要紧!直到后来,宁儒贤的腿上还留有累累伤痕。在第五次战役第二阶段,部队在加里山阻击敌人,担架队在树林中暂时休息。又困又累,年轻人躺下便睡。当班长的宁儒贤拎着瓦罐到江边打水,准备回来做饭。刚出村,他就看见几个黑影在江边晃动,仔细一看是几名伤员正卷着裤腿准备过江。这道江不宽,担架队员曾多次往返,哪深哪浅都知道。宁儒贤想,天一亮,如果还有伤员没能过河,敌机一来可就糟了。这时,又有一批伤员来到江边,宁儒贤急了,忙跑到村里找到指导员,然后把战士召集起来,快速把伤员背往对岸。

第五次战役 结束后,宁儒贤被评为支前英雄,荣立一等功。