匠艺育人|匠心传承 艺韵交融——手工艺学院师生团队专业赋能“yes项目”

盛夏的杭州,蝉鸣与艺术灵感交织成曲。7月5日至6日,手工艺学院以“匠心传承”为主题,面向美国、西班牙和衢州共80余名青少年,精心策划了一场沉浸式中国传统技艺研学活动。通过水印木刻、陶艺、扎染等非遗项目的活态体验,中外青少年在指尖技艺中触摸中华文化脉搏,共绘跨文化友谊画卷。

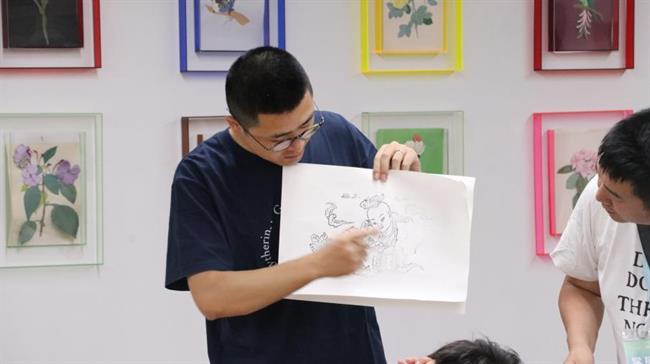

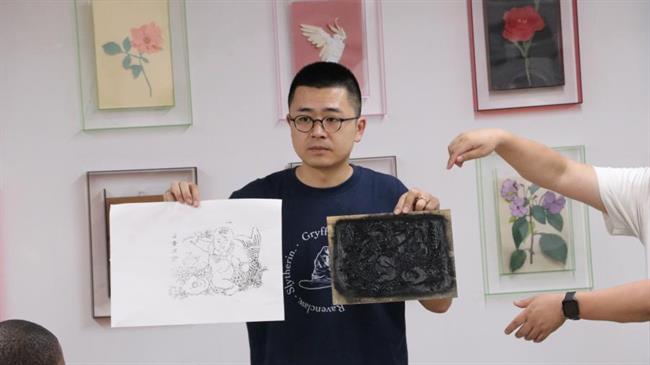

水印木刻

教室里墨香氤氲。当专业老师展示镌刻着传统年画纹样的梨木版时,孩子们不自觉地踮起脚尖——那些深浅不一的刀痕里,描绘出的是中华传统文化。

“要像给宣纸‘梳头发’那样轻轻刷墨。”在老师指导下,美国少年用毛笔蘸取黑墨,在木版上均匀涂抹;西班牙孩童手执棕刷,将浸湿的宣纸轻轻覆在版上。

桌上摆着绘图需要的色彩、碟子、毛笔等,大家兴奋的调制着色彩有花青如湖蓝,赭石似暖阳,藤黄若春芽。老师举起毛笔示范,孩子们跟着操作:在胖娃娃的衣襟处点染藤黄,为鲤鱼鳞片扫上花青。当作品在通风处晾干,胖娃娃的虎头鞋泛着暖黄,鱼尾渐变的蓝与教室窗外的夏云相映成趣。

当第一幅水印木刻作品缓缓揭开,胖娃娃圆润的脸蛋、鲤鱼灵动的尾鳍在宣纸上清晰浮现,教室瞬间响起此起彼伏的惊喜:“看!娃娃在对我笑!”“我的鱼好像要游出来了!”

陶艺体验

教室的转盘匀速旋转,专业老师示范拉坯时,孩子们的眼睛紧紧追随着那团温润的泥料。“要像捧着刚出生的小鸟那样小心。”学员们学着用掌根轻推泥团,指尖感受泥土在掌心流转的韵律。转盘速度过快时,泥坯会调皮地跳起圆圈舞,引得教室一片欢笑。

当亲手拉制的素坯摆上晾干盘,学员们轻轻抚过未干的泥面,指尖传来大地最原始的脉动。这份需要耐心与专注的“慢工艺”,恰是快节奏时代里,文化传承最温柔的注脚。

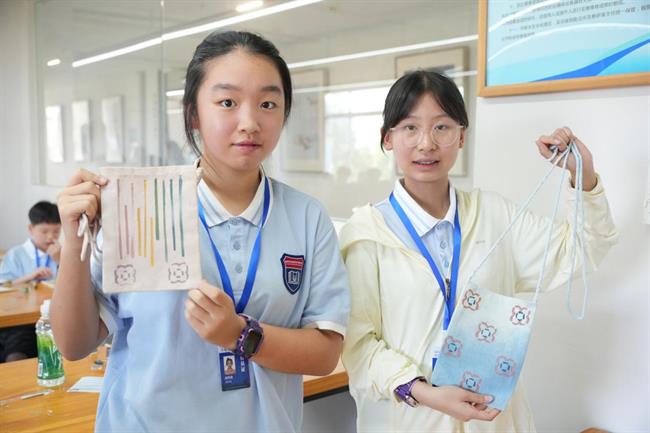

印染体验

教室的染缸里,板蓝根汁液酝酿着自然的馈赠。孩子们将素白棉布扎成小包,用皮筋捆出花朵形状,再浸入靛蓝染缸。当解开束缚的瞬间,大家相互分享着自己独一无二的艺术品,渐变的蓝、云朵似的纹样……

手工手机袋设计体验中,在提前备好的植物染麻布上,学员们用小刷子沿着空白图案上色,大家发挥各自的创意制作了独家定制手机袋。

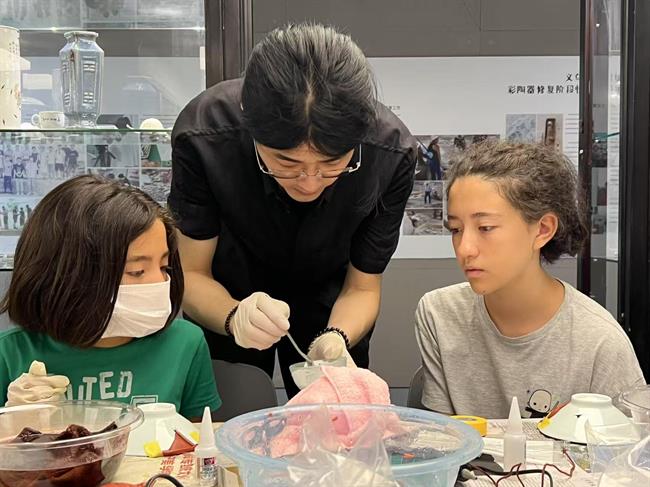

文物修复

文物修复实训室的工作台上,中外学生围坐一起,手中捧着待修的碎片。在专业老师的指导与帮助下,他们拿起专业工具细细拼接,指尖拂过岁月留下的裂痕。

此刻,文物成了跨越语言的媒介,修复的不仅是文物碎片,更是彼此眼中对文明的敬意和对文化的包容。

这场跨越太平洋的技艺对话中,超越国界的语言在指尖流淌。我们看到的不仅是非遗技艺的活态传承,更是中华优秀传统文化和中华文明在童心中的自然萌发。在卷轴上留下的每个图案、每种色彩,拉制的每个器型、扎染的每块布料,都是中外青少年彼此传递的文化情书!

手工艺学院聚焦文化遗产保护和非遗创新传承,通过活态体验、文创产品,鼓励师生团队用现代元素赋予传统技艺新的生机,用专业赋能文化传播,让浙艺礼物走出浙艺、走向世界,发出中国青年的最强音。