社会实践|故纸焕新,匠心传承——手工艺学子暑期探秘古籍修复技艺

这个夏天,当多数人在寻觅清凉时,手工艺学院“故纸焕新”团队的同学们,正与泛黄的古籍为伴,在浙江图书馆古籍部的修复室里,开启了一场“与时光对话”的暑期实践。

我校手工艺学院与浙江图书馆联合举办的“故纸焕新”暑期实践活动,让同学们在古籍修复的指尖技艺中,触摸文明的温度,传承千年的匠心。

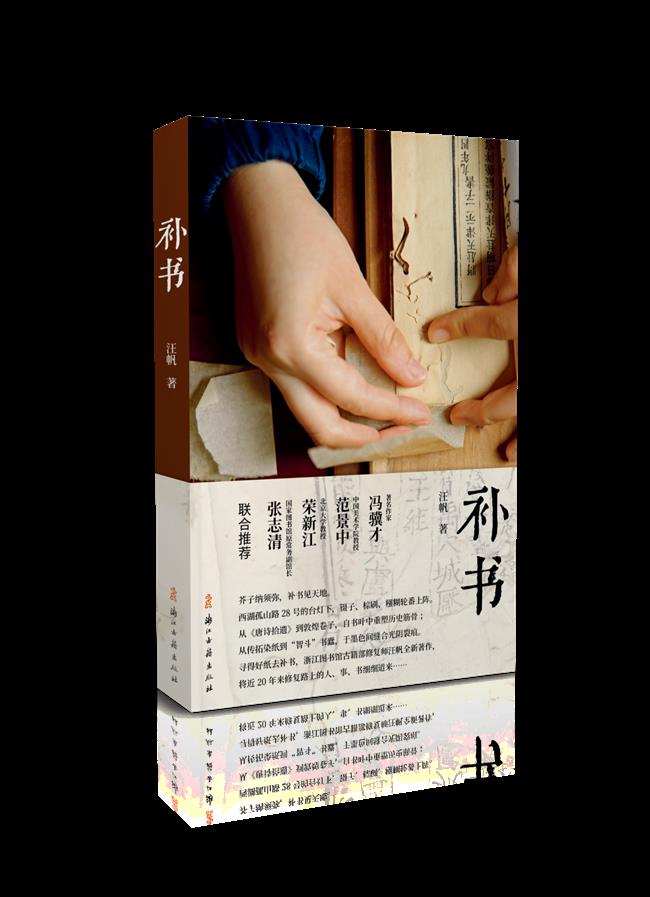

近日,浙江图书馆特别举办了汪帆新作《补书》的新书发布会,手工艺学院党总支书记钟黎、副书记陈琳及师生代表受邀到场聆听,参加赠书仪式。

发布会上,汪帆分享了自己二十年来深耕古籍修复领域的点滴心得,从最初面对破损古籍时的钻研探索,到如今形成系统修复理念的坚守历程,每一个故事都深深打动着在场听众。同学们看着屏幕上展示的修复前后的古籍对比图,听着汪老师讲述那些与“故纸”相伴的日夜,深刻体会到《补书》中“修复是对历史的温柔回应”背后,是日复一日的专注与执着。

这份对传统技艺的坚守、对专业领域的不断钻研,让同学们对“匠心”二字有了更鲜活的理解,也愈发坚定了他们守护传统文化技艺的决心:原来真正的传承,不仅是学会一门手艺,更是接过一份沉甸甸的责任。

校企联动,在古籍宝库中扎根实践

手工艺学院“故纸焕新”社会实践活动依托浙江图书馆丰富的古籍资源,暑期不仅走进古籍库房,近距离观察不同朝代、不同装帧形式的古籍原貌,更系统学习了辨别纸张纤维特性、评估古籍破损程度,到手工调制染色颜料、练习纸浆补书等创新修复手法。

“一张古籍原纸的厚度可能只有几十微米,修补时要用竹镊子轻轻挑起纸边,稍有不慎就会造成二次损伤。”参与实践的2024级学生金思澄说。在纸张染色工序上,大家为了调出与古籍原纸一致的米黄色,反复试验颜料浓度与晾晒时间,“原来‘修旧如旧’四个字,藏着这么多门道。”

名师引路,在时光对话中感悟传承

此次实践的全程指导,由浙江图书馆资深古籍修复师、首批“浙江省文物修复名匠”汪帆担任。

在实践课堂上,汪帆老师常以《补书》中的一句话提问“你觉得它舒服吗?”,古籍是有生命的,它们与人一样,是有感受的,它们虽然不会说话表达自己的感受,但高明的修复师应该是懂得古籍的心声的,应该懂得如何才能真正让古籍感到舒服些。

“修复不是简单的‘复原’,而是要理解古籍的文字和背后的时代背景,要绞尽脑汁、费尽心思地去想,如何让古籍更舒服?如何以一个更好的面貌出现在大众眼前?”汪老师讲解过程中手上的示范也没停下。老师的耐心指导,让同学们深刻体会到了什么是真正的“修复即研究”。

指尖生花,在修复中读懂文明守护

从最初面对破损古籍时的手足无措,到能独立完成简单的受损书页修补,同学们在实践中完成了从“学习者”到“守护者”的角色转变。

当看到自己修复的古籍被小心翼翼地放入函套,等待重新入库保存时,2024级学生吴何宁感慨:“以前在课堂上学习‘文物保护’是抽象的,现在才明白,我们补的是纸页,续的是文明的脉络。”

这场实践,不仅是技艺的锤炼,更是精神的洗礼。正如汪帆老师在《补书》序言中所写:“每一次修复,都是与古人的一次对话。”而同学们在这个夏天的收获,正是接过了这场对话的接力棒。

此次“故纸焕新”暑期实践,是手工艺学院深化“产教融合、实践育人”的生动体现。未来,学院将继续联合更多文化机构,为学子搭建专业实践平台,让文物保护与修复的技艺在传承中创新,让更多年轻力量加入守护文明的行列,让千年文脉在匠心手中绵延不息。