非遗里的民俗故事|陶甑

编者按

今天小编向大家推出一期有关非遗里的民俗故事:陶甑。带领大家回到古代,感受从古而来的民俗文化。

一、背景

陶甑作为一种传统的饮食器具,它的出现在改变人们饮食习惯的同时,也促进了社会组织的进一步转变「1」。我国现阶段发现最早的陶甑出土于新石器时代马家浜文化「2」中,青铜时代陶甑得到多样化发展,秦汉以后逐渐退出历史舞台。

「1」王仁湘,中国史前饮食史[M]。青岛:青岛出版社,1997:108

「2」浙江省文物考古研究所,庙前[R]。北京:文物出版社,2005

二、文物篇

1、特点样式

陶甑是一种古代陶制炊器。圆形,底有方孔或圆孔,有的在器壁近底处也有孔,置于鼎、釜等上面蒸食物用。

2、使用方法

陶甑与陶罐和陶盖配套使用。蒸饭时,先将盛食物的陶甑放置于盛有水的陶罐之上,盖上陶盖,接着在罐下烧火,水烧开后,蒸气通过甑底部的孔眼将甑里的食物加热蒸熟。这是当今日常生活中使用的蒸笼的雏形。

3、分布区域

先秦时期,陶甑主要分布:东起滨海一线,西至陇右、重庆及四川的部分地区,北自内蒙古一带,南可达岭南以北的大部分地区。总之,陶甑在我国境内分布广泛,延续时间较长,且形制多样。

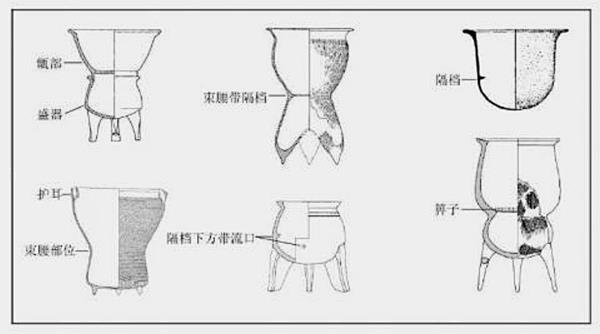

4、部位名称

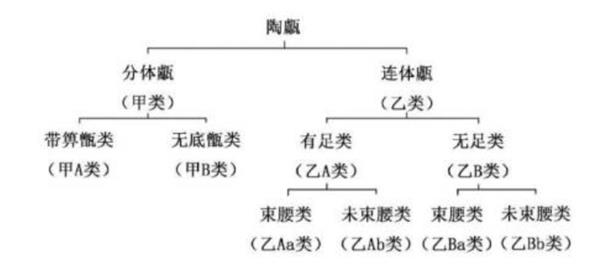

5、分类体系

三、民俗篇

生活民俗的定义:

生活民俗包括衣、食、住、行等物质消费方面,属于物质生活民俗范畴。陶甑属于生活民俗的一种。

四、后记篇

通过总结陶甑多方位的信息材料,得出陶甑除了最基本的蒸煮炊具外,亦存在礼仪用器、随葬品、葬具、蒸馏器等附属功能。因人类认识程度的不断提高,需求逐渐增多,以及不同区域、不同文化人群的选择性吸收改造,陶甑的功能从最基础的蒸煮用具逐渐产生多样化特征。

从考古资料看来,我们的祖先在距今7000年的时候,便烧制了陶甑。是世界上最早懂得利用蒸气、采用蒸的方法熟食的民众。加之,祖先培育了世界上最早的水稻,所以曾说:“中国人蒸熟了世界第一碗米饭。”甑,一种看似简单、平常的熟食器,却透露着如此重要的科学内涵。