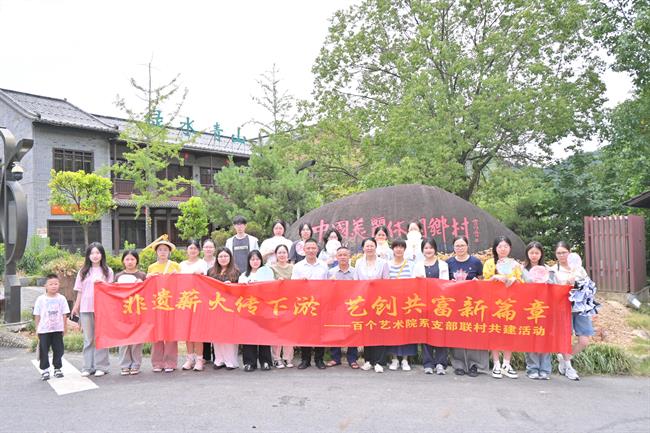

非遗薪火传下淤,艺创共富新篇章——手工艺学院开展高校“百个艺术院系支部联村”共建活动暨乡村振兴暑期社会实践活动

7月7日至8日,手工艺学院党总支组织党员教师与青年学生代表赴衢州市开化县音坑乡下淤村开展“非遗薪火传下淤,艺创共富新篇章”百个艺术院系支部联村共建活动暨“活化原乡文脉,艺术赋能下淤”乡村振兴暑期社会实践活动。师生团队聚焦非遗传承与乡村文旅融合,通过实际行动,用专业赋能乡村振兴,携手开化县音坑乡下淤村党支部,探索出一条党建引领、校地合作、文化赋能的新路径。

村情介绍

下淤村被誉为“霞州艺术村”,人文底蕴深厚,自然风光旖旎,依托资源优势,积极践行“两山”理念,推动美丽乡村与生态旅游融合发展。全村人口近千,年接待游客超31万人次,旅游收入达1850万元,村集体经济稳步增长。近年来,下淤村荣获国家生态村、国家3A级景区村、中国十大最美乡村、浙江省未来乡村示范村等多项国家和省市级荣誉,逐步走出一条生态优先、文旅共富的发展新路,成为宜居宜业宜游的未来乡村样板。

手工艺学院党总支立足专业优势,以“非遗+X”为主线,通过“非遗+展示”“非遗+文创”“非遗+课程”“非遗+新媒体”等举措,把文化“软资源”转化为产业“硬支撑”,有效推动了当地经济和在地文化的共融共兴。

活态体验

师生团队精心策划,在活动中充分发挥专业优势,面向村内留守老人、村民农户和返乡儿童开展非遗活态体验活动。漆扇制作、水印木刻、传统印染、书法撰写等非遗研学课,广受好评。

孩子们沉浸其中,乐在创作,感受文化之美;村民积极参与,交谈甚欢,传达人情之味。通过沉浸式课堂,激发了村民群众对非遗技艺的兴趣,增强了乡村文化认同感和凝聚力。

实地调研

为全面了解当地文旅融合发展现状,同学们实地调研非遗馆、艺术家工作室、文化礼堂及游客接待点等场所,与村民、文旅从业者、游客及传承人深入交流,了解文旅融合现状、村庄文创开发需求与产业运营实际问题,为后续“非遗+X”乡村振兴服务积累数据支持与实践经验。

党员教师们还专程前往两山展示馆参观,深入学习"绿水青山就是金山银山"的发展理念。通过下淤村的生动案例,大家深刻体会到生态保护与经济发展如何实现和谐统一,为今后的艺术赋能乡村振兴工作提供了理论指导。

直播助农

学生团队通过“霞州艺术村”官方公众号及视频平台,搭建线上传播矩阵,拓展受众触达范围。同时,利用“浙艺礼物”抖音号开展直播助农,搭建临时直播间。开化清水鱼、山茶油、野蜂蜜等优质农副产品通过直播镜头走向全国。首播当天就吸引了超过5000人次的观看量,实现了良好的销售转化。

“我们不仅要卖产品,更要讲好产品背后的故事。”师生团队在直播中讲述农产品的种植过程、非遗技艺的制作工艺,让消费者更深入地了解下淤村的特色与文化。

通过党总支组织统筹、领导班子带头示范、党员教师积极行动、青年学生主动参与,此次联建活动顺利开展。在两天的深入互动中,手工艺学院党总支与村支部形成良好沟通协作机制,为进一步推动支部共建、资源共享、力量整合打下坚实基础。

未来,手工艺学院将继续以“求真守艺,匠心铸魂”工作体系为引领,立足专业优势,深化“非遗+X”服务体系建设。围绕“非遗赋美、非遗赋能、非遗赋智”三大目标,持续推动非遗资源在下淤村的转化落地,从非遗馆建设到文创产品开发、从人才共育到文化智力支持,全方位助力乡村文化振兴和产业升级。通过高校赋能与基层共建的深度融合,为山区26县的跨越式高质量发展注入澎湃动能。