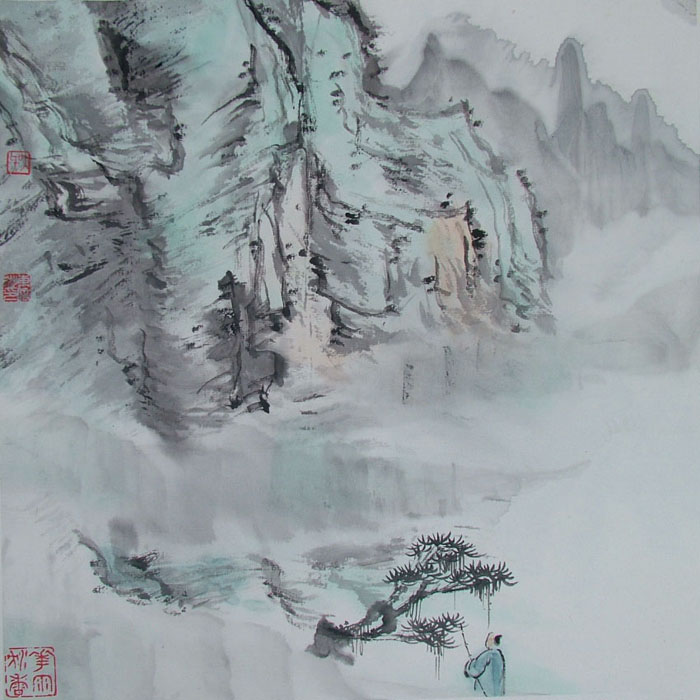

近日,我院文化管理系2005级文物鉴定与修复班学生吴东洲的画集《看山听水——吴东洲水墨艺术辑》由香港天马出版有限公司正式出版发行。院长何志云、党委宣教处处长马向东、知名花鸟画家李云雷为其作序。何院长在序中写到:“东洲让人看重的,是他自己的努力,他志存高远,勤奋,有心,他的那些书法、画作无不证明着这一点。”

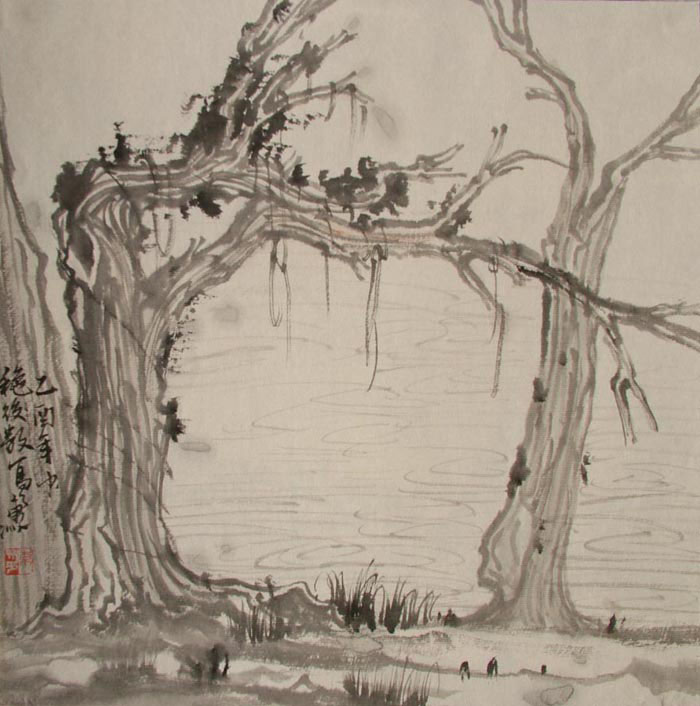

在他的《看山听水——吴东洲水墨艺术辑》里,共有37幅画作,其中,一幅名为《丽孤潇雨》的画是他的得意之作,据他介绍,这幅画宽

吴东洲的作品曾入编《中国书画艺术博览》、《当代书画名家精品观止》、《浙江省中国书画大奖赛作品集》,出版了《水墨清华——吴东洲艺术状态写真》、《笔墨清心斋作品集》、《心灵的自叙——关于吴东洲的只言片语随笔录》。他的作品曾发表于《美术报》、《青年时报》、《浙江艺术职业学院报》、《商都文化刊》等。

正如马老师在《印象吴东洲》中写到的:“对于东洲我已形成了一种习惯性的期待,似乎是在期盼着一部精彩小说尚未写就的续集。”

附:

写给东洲——

何志云

东洲同学要出画册,嘱我随便写点什么,我先是推辞了:因为我既不懂书法,又不懂画。不过转念一想,东洲是浙江艺术职业学院的学生,也曾看过他在学院举办的画展,作为一个老师,为学生写点什么也应是责任,便应承了。

就想起自己年轻的时候。东洲这个年龄,我在黑龙江生产建设兵团屯垦戍边,繁重的劳动之余,就看书也胡乱写东西。现在看来,这该是我的写作生涯的开始。那时写的东西自然是幼稚的,但人不都是从襁褓中长大的么?没有人会惭愧自己当年居然像个大一些的耗子,屎尿都拉在被子里。

我不能评价东洲的作品,但我相信若是作为开头,他远胜于当年的我。首先时代变了:我那时是“文革”,身处偏远的黑龙江农村,一落笔便错,严格讲走的基本是弯路;东洲一辈是改革开放中长大的,不谈社会政治和文化环境,就只看他就读的学院,几乎就无可挑剔;其次,基本条件也不同:我读到初中毕业,又经历了几年大革文化之命的“文革”,说是“知识青年”,实在没有多少知识;东洲呢?小学中学一路读上来,现在在接受高等教育,说是知识分子也不为过;类似的不一样还可以说不少,暂且打住。

不过这些都是客观因素。东洲让人看重的,是他自己的努力。他志存高远,勤奋,有心,他的那些书法、画作无不证明着这一点。在被都市的时尚包围着的、追逐着时尚的青年中,东洲有这样的定力和追求,可谓不易更可谓难得。揣测一个年轻人日后有多大的前程,本质上和算命差不多,但是东洲眼下有这样的生命状态,就已经可喜可贺。我历来认为,艺术是对人真正的也是最终的救赎。

还能说什么呢?若说东洲远胜于当年的我,恐怕不值得炫耀。但他此后要走的路,将比我当年要来得艰难,则是一定的。我那时没有任何别的选择,不过是寻一条脱离农村的出路,而现在,有多少大路条条通向罗马?东洲选择的,在很多人眼睛里已经是一条傻路。中国的书法、中国的画,前人搞了上千年,要攀登这样的高峰已大为不易,更遑论超越?何况还和名车别墅相去甚远。可是若没有超越之心睥睨之愿,则攀登它做甚?东洲走上的,注定是一条艰难的不归路。

所以在这里最想说的话,是祝东洲一路走好。在向着艺术高峰攀登之际,眼界、情怀、学养缺一不可,所幸这三者东洲都形态初具,而攀登恰正可以开拓眼界,熏陶情怀,滋润学养。这么看去,对于东洲,我们还有什么可担忧的呢?

(本文为画集《看山听水——吴东洲当代品质水墨艺术》序 作者系浙江艺术职业学院院长)

印象吴东洲

马向东

“东洲”这个名字取得好。关关雎鸠,在河之洲。“洲”指水中可居之地,是充满聪颖灵气之所,且又是东方之“洲”,便有了毛诗的遗风和韵味。东洲说这名字是一位老师取的,不知是得自名字熏染,还是先天禀赋所致,东洲身上颇具一种源自上古的飘逸性情和人文情怀,让名字增色不少。

吴东洲是浙江艺术职业学院文化管理系文物鉴定与修复专业学生,专业学习之余,他的兴趣和精力尽在书画。和东洲交往不多,也没有专业课或文化课的师承关系,然而在芸芸学生中,对于东洲的印象却是最为深刻的。这种深刻不是因为我和他之间有什么故事,而是看着他,或者想到他,就觉得自己在看一幅风景画。卞之琳的诗写道:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”。我愿意站在远处看东洲,而不是走进东洲的内心。若非天才,那是要付出怎样的努力才能取得作为一个中专生、高职生所难以取得的那些专业成果?东洲即便是天资聪颖,也必然是辛劳的,甘苦自知。而他呈现给我的,停驻于我印象中的,永远是乐天逍遥达观的:骑着一辆自行车,在校园里穿过,看见我了,远远地笑笑地道一声“老师好”,驻车行上一礼;或是背着包,行色匆匆迎面而来,头一歪,眼一眯,白齿微露,挥挥手说“老师好”,让人赏心悦目。他是轻松而从容地面对一切的。在轻松和从容中,经常地他会在路上笑着拦下我,或者直接走进我的办公室,谦谦君子般送上一份请柬或是一本册子,说,老师来看看我的画展吧,老师我出了一本画集,老师请指教我的随笔录……他还隔三差五地给我发来他写的诗。

我像看风景一样静静地站在一处角落里看东洲描绘他自己的人生风景,不去探究他是怎样地付出,不去理解他是如何的不易,只是看着他的不断呈现的艺术生命成果,分享他的成功和喜悦,体味作为被东洲称为老师者的自豪。中国美院

东洲确实是会折腾自己的,也把他周围大大小小的圈子也折腾起来。

前些年东洲还在学院附中综艺科就读文博专业时,就捣鼓着成立学院清心书画社,这个社团后来在学校里挺有名,也做出了一些举动。现在他担任浙江省青年艺术研究会副会长,这是一个挂名于省书协之下的省艺术院校学生组织,可能还是源自当年组织书画社的情结。在附中读了三年,其他同学最多也就搞个毕业作品展或是联展,东洲却推出了“浙江艺术学校吴东洲同学书画展”,主办单位是他们综艺科。据说这是艺校史上第一个学生个人书画作品展,学院领导出面剪的彩。学院五十周年校庆期间,东洲又是抓住机会,在杭州唐云艺术馆和合作伙伴一起做了《“舍取由心”吴东洲、张霖书画联展》,得到社会和媒体的关注。东洲以其在读高职学生的身份,在省内美术圈一片平静的水面上,泛起些许涟漪。东洲醉心于这种他期待的尝试,他是在享受中行进,在快乐中收获的,是以他甚少愁眉苦脸、任劳任怨、负重而行如苦行僧一般。

东洲喜读书,且看书较杂,中国书法史、中国文物史他反复诵读,倒背如流。史论,野史,人文逸事他尤感兴趣。古书读多了,他渐渐就走进古代文人们的人文情怀中,一支笔、一张纸,便可以写尽天下事,国学修养、笔墨理解常常成为他揣摩和理会的名词,他沉浸于一种他所希冀的人文情怀,于钢筋水泥间寻找属于自己心灵的东西。他开始游历全国各地,几乎走遍了南方半个中国,每到一地寻访古迹,搜集古董,寻茶品茶,作文作诗,写字绘画。游历是一种动态的阅读,东洲的阅历由此不断提升,并凝结于他的《心灵的自叙——关于吴东洲的只言片语》随笔录。

我钦叹于东洲读书求艺的自主意识和主动精神。和同龄人比起来,东洲显得成熟而富有激情。我是一直只愿意看东洲的成绩,但是对他的精力的旺盛也是总存有疑惑的。东洲怎么会有如此多的时间和精力?从附中到文管系,他一直担任着团学干部;书画界的大小活动也经常能看到他的身影;他的专业和文化成绩也不错,最难得的是东洲说自己读书是全勤,作业从不拖拉,按时交作业。就我对美术专业学生的粗浅了解,能做到全勤和交作业,大抵算得上是优秀了。

东洲说,每年给自己定计划,就如同行路一样,按照行程去一件件完成;中午傍晚节假日,截取时间的“边角边料”去做事;多结交,转益多师,良师益友能改变一个人的生活状态;走近古人,袭一丝古风,思天人合一,人品画品书品相融,猎得好心境;起而游走活跃,伏而心气不躁,能得成功。

欣闻《看山听水——吴东洲水墨艺术展》将于下半年在天台博物馆举行,记下对于东洲的一点印象祝贺之。

(本文为画集《看山听水——吴东洲当代品质水墨艺术》序 作者系浙江艺术职业学院党委宣传教育处处长)